情定西晃山

http://lyj.hunan.gov.cn/

时间:2006-06-23 00:00

信息来源:

20年前,他们举家搬到荒无人烟的山坡上,简陋的房屋在风雨中飘摇,幼小的孩子在雷电中哭叫。人们曾笑他们把树苗侍奉得像个宝;儿子患了白血病后,他们因无钱医治而痛心、失望,也曾一度放弃过造林。可如今,50多岁的他们已造林1000多亩,仍“野心勃勃”,他们一举贷款2万多元为乡亲修通了脱贫路。

二十年心血浇灌一片绿

在麻阳苗族自治县的最西南边,有一座连绵起伏、雄伟壮观的西晃山,山腰上有一大片大片郁郁葱葱的树林。其中有1000多亩就是造林大户张应保夫妇20年来心血的结晶。

“初恋”西晃山:那是他无怨无悔的爱

70年代,两人先后高中毕业,都担任了村干部,两人相识、结婚后,夫妻种田、养鸡、养鸭、养猪、当过赤脚医生……什么都干过,日子过得还算不错,但也只能养家糊口,干不出什么大名堂。为此,在这偏僻乡下,也算个知识分子的夫妻俩常常苦恼不已。

正当夫妻俩做着发财致富梦的时候,1986年,一个外地老板到村子里购买木材,村集体得到一笔不菲的收入。张应保立即眼前一亮,他想:“山里人就要靠山利用山,村组里还有160多亩自留山,我要是栽上树,把它开发出来,不怕今后不发财致富。”

张应保把这个“好主意”给妻子一讲,妻子却认为他想了个“馊主意”,把头摇了又摇,坚决的表示反对:一是造林收益太慢,万一政策变了怎么办;二是山上条件太差,离周围的村子太远,孩子又太小,全家人到山上吃什么、怎么生活?父母也同样坚决反对。

张应保见妻子“强硬”反对,就反复对妻子软磨硬泡,谈那美丽的“绿色银行梦”,最后夫妻俩勉强达成了妥协,妻子说:“要上山造林可以,你张应保一个人去,我潘丽华和女儿们留在山下的家中。”

山上建“新家”:寒风冷雨何所惧

1986年,张应保找到村、组的干部签定了承包合同。合同刚一签好,他立即在山上盖了间简陋的茅草房。

山上的房子与山下的家相隔八、九里路,尽管不太蛮远,但都是崎岖的山路,来回一趟要1个多小时,他怕吃饭耽误时间,就常自己在山上独自做饭,饥一餐饱一顿,天天忙得很,很少上街赶集,胡子、头发好长好长,他走到村子里,大家都笑他像个“野人”。

他一个人在山上过得太孤单,妻子又不肯上山,“后勤服务”也跟不上,于是他心生一计,把家中的最好的宝贝——电视机,扛到了山上,看电视入迷的妻子和女儿还会不跟着上山?哪知妻子根本不为“宝贝”诱惑所动,与女儿们仍住在山下,张应保一个人在山上没有了办法,但还是一个人坚持在山上炼山整地,天未亮时,开始做饭,炒点腌菜,就这种对付着一日三餐,有时在山上饿了,就烧个糍粑、烧点包谷、红薯当饭吃,还才到一个多月,他就掉了10多斤肉,胡子拉茬,眼珠深陷,妻子看了又气又疼。

1986年12月,妻子咬了咬牙,一家4口人一起搬到了造林的山上。

家里住的人多了,房子又得“改扩建”,没砖没瓦,就地取材:用杉木皮做瓦,用杉木板和棒棍做墙,这个新房子“又通风又透气”,因为山上起风的日子特别多,家里也就一年四季十分“凉快”,冬天烤炭火怎么也烤不暖和。在刮大风的日子里,整个房子被吹得哗啦啦的响,到处都在摇动,加上住在这儿的山又高,雷电打得又响又多,人和家里的狗不时还被雷打得跳,两个小女儿经常吓得汪汪大哭,妻子经常数落他:“张应保啊,张应保,我们跟着你是活受罪呢!山下好好的屋你不住,你让我们母女来这儿,真是活受罪呢!”

有一次,该乡林业站的郭发荣站长到山上看他们,住了一个晚上,正好碰到这一天下雨,他勉强在湿润的棉絮里对付了一夜,第二天,天刚亮,郭发荣就立即起了床,说“老张,昨天我是一夜都睡不着呢!屋里到处是漏下来的雨,房子在风中又摇得格格响,我老担心你的房屋会不会塌下来?想不到你们过得这么苦,过得这么艰难!”

借钱下肥:他把树苗看成宝

妻子来到山上后,一有空,就与张应保一起在160多亩的荒山坡上炼山整地。20年来,用坏的锄头、割草的刀、斗笠、蓑衣不下500件。当时没有钱,两口子没有请人来帮忙,都是自己干,两个小女儿还专门送到了外婆家读书、生活,让他们一心一意好在山上造林。

1987年春节,有着身孕的妻子与张应保一锄一锄的整好了160亩自留山。可要栽上树,钱又从哪里来呢?

他们把平时喂养鸡、鸭、猪卖掉了,张应保还常到附近的西晃山林场去扛树卖力气挣钱,可这又远远不够,于是他们又卖掉了山下的大木房子,用得来的几千块钱全投在了购树苗上。

俗话说:三分造林七分管。要想造林成功,幼林的管护最重要。1987年夏天,妻子快要生了,为不影响幼林管护,不让牛羊进入造林区,当然更重要的是家中没有钱,妻子硬挺着在山上生下了儿子。

小树苗成活后,为了让它们长得更快更好,夫妻俩四处向亲戚借钱,尤其是向妻子几个在外打工的哥哥、弟弟、妹妹借。10年来,已向亲戚借了12万元多元,用借来的钱买来了一袋袋的复合肥、尿素等,在春、夏两季给小树苗施2次肥,这可让山里村民“眼界大开”。从来还不见过有人在山上造林还要施肥,大家常笑话夫妻俩:“你们两个真稀奇,山上的树木还要施化肥,把树都侍弄得真像个宝!”

20年来,为了管护好幼林,他们都在山上过年,听到远处鞭炮阵阵、热闹非凡。他们一家人在山上却过得冷冷清清,3个孩子对外面热闹的世界十分羡慕了,每年刚过完年,却争着要到外面给亲戚去拜年——山上太寂寞了,一点也不好玩!

儿子去世:无钱医治是永远的痛

正当山上满眼皆绿,夫妻俩充满希望、干劲最足的时候,1999年,他们活蹦乱跳的儿子却得了白血病。

当年宝贝儿子出生在山上,山上条件太艰苦,对他照顾不好,造成他体质太差。当聪明可爱的儿子躺在怀化医院的时候,夫妻俩终目以泪洗脸,该借钱的地方都去了,由于缺钱,儿子的药时断时续,夫妻俩就在决定到四处乞讨要救儿子生命的时候,医生告诉他们:你孩子的病已是晚期了,无法医治了。妻子曾无数次泪流满面地痛责张应保:“当初要是你不上山造林,我们一家人不来到这个鬼地方,儿子也许就不会得这样的病。”

最后,儿子又回到了西晃山上的那个家,却是永远躺在了那片山林中……

儿子走了之后,夫妻俩成天恍恍惚惚,对山上的树木都无心去看一眼,无心再去发展一亩。

几个月后,在两个女儿和亲戚们的安慰下,夫妻俩又来到了青青的山上,看到茁壮成长的杉树林,精神又慢慢振作起来了:儿子不在了,可我们的山还在,多年的心血没白费……

“咬定”青山:牵手乡亲同筑致富路

2002年,走出了丧子之痛的阴影后,夫妻俩又把一腔心血全投在了山上,他们的“野心”也更大了;要去承包更多的荒山荒地,要造林达到1000亩以上。

可扩大造林要一大笔资金,又缺钱。这时他们自留山的杉树林已成材了,夫妇俩申请了采伐指标,每年有2万多元的收入,这远远不够用。40多岁的夫妻俩还平时要到附近的西晃山林场去扛扛木材、打工挣钱。这时两个女儿也到上海打工去了,每个月把工资都要寄回来用来造林。同时,妻子还“诱惑”和“威胁”自己的6个在外打工的亲戚:我们在山上刚刚才建起了“绿色银行”,你们不追加投资,我们以后又哪有钱来还给你们呢?你们怎么会有更大的回报呢?

有了资金还要有造林的荒山荒坡,夫妇俩就不分昼夜,到周边跑村串户给村民讲好话、做“工作”:按3:7的比例分成,一次付清租金等方式,与几十名村民签订800多亩的山地承包合同,逐步把周围的荒山荒地规划成了一个整体。如今,营造的杉木速生丰产林、花卉基地已达1000多亩。

10多年来,周边5个乡的村民看见他们夫妻俩有那么大的造林雄心壮志和他们那上百万元的木材价值,也都纷纷行动起来了,形成了开发荒山荒坡植树造林的热潮。200多人也成了造林大户。

这段时间,张应保夫妇俩正在忙碌地与50多个村民商量着修通进山公路的事,为的是要把把山里的资源早日开发出来,让周边2个村的村民共同走上脱贫致富路,夫妇俩可以去开发更多更多的荒山荒坡。张应保夫妇与村民贷了3万多元的款来修路,他们夫妇俩独自承担起了其中的2.2万元。

当听到轰隆隆的挖掘机开了进来,当看到崎岖的山坡变成了宽宽的马路,当听到200多名乡亲爽朗的欢呼声,夫妇俩的心儿醉了。(张芳 张杰 )

劳作归来的夫妇俩

山中简陋的家

简陋的家

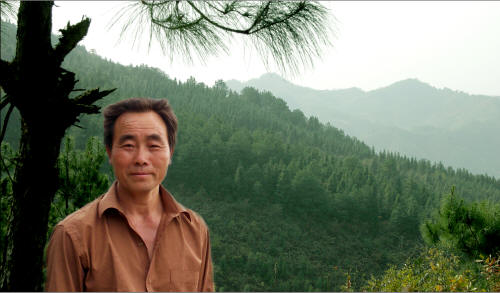

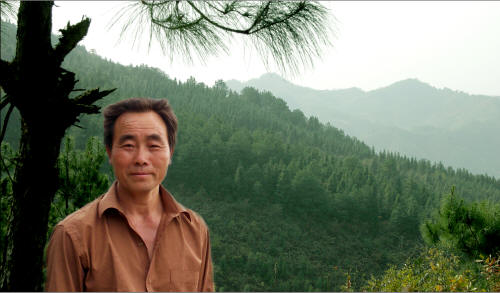

张和他的山林

老张夫妇和他们简陋的房子

情定西晃山

二十年心血浇灌一片绿

在麻阳苗族自治县的最西南边,有一座连绵起伏、雄伟壮观的西晃山,山腰上有一大片大片郁郁葱葱的树林。其中有1000多亩就是造林大户张应保夫妇20年来心血的结晶。

“初恋”西晃山:那是他无怨无悔的爱

70年代,两人先后高中毕业,都担任了村干部,两人相识、结婚后,夫妻种田、养鸡、养鸭、养猪、当过赤脚医生……什么都干过,日子过得还算不错,但也只能养家糊口,干不出什么大名堂。为此,在这偏僻乡下,也算个知识分子的夫妻俩常常苦恼不已。

正当夫妻俩做着发财致富梦的时候,1986年,一个外地老板到村子里购买木材,村集体得到一笔不菲的收入。张应保立即眼前一亮,他想:“山里人就要靠山利用山,村组里还有160多亩自留山,我要是栽上树,把它开发出来,不怕今后不发财致富。”

张应保把这个“好主意”给妻子一讲,妻子却认为他想了个“馊主意”,把头摇了又摇,坚决的表示反对:一是造林收益太慢,万一政策变了怎么办;二是山上条件太差,离周围的村子太远,孩子又太小,全家人到山上吃什么、怎么生活?父母也同样坚决反对。

张应保见妻子“强硬”反对,就反复对妻子软磨硬泡,谈那美丽的“绿色银行梦”,最后夫妻俩勉强达成了妥协,妻子说:“要上山造林可以,你张应保一个人去,我潘丽华和女儿们留在山下的家中。”

山上建“新家”:寒风冷雨何所惧

1986年,张应保找到村、组的干部签定了承包合同。合同刚一签好,他立即在山上盖了间简陋的茅草房。

山上的房子与山下的家相隔八、九里路,尽管不太蛮远,但都是崎岖的山路,来回一趟要1个多小时,他怕吃饭耽误时间,就常自己在山上独自做饭,饥一餐饱一顿,天天忙得很,很少上街赶集,胡子、头发好长好长,他走到村子里,大家都笑他像个“野人”。

他一个人在山上过得太孤单,妻子又不肯上山,“后勤服务”也跟不上,于是他心生一计,把家中的最好的宝贝——电视机,扛到了山上,看电视入迷的妻子和女儿还会不跟着上山?哪知妻子根本不为“宝贝”诱惑所动,与女儿们仍住在山下,张应保一个人在山上没有了办法,但还是一个人坚持在山上炼山整地,天未亮时,开始做饭,炒点腌菜,就这种对付着一日三餐,有时在山上饿了,就烧个糍粑、烧点包谷、红薯当饭吃,还才到一个多月,他就掉了10多斤肉,胡子拉茬,眼珠深陷,妻子看了又气又疼。

1986年12月,妻子咬了咬牙,一家4口人一起搬到了造林的山上。

家里住的人多了,房子又得“改扩建”,没砖没瓦,就地取材:用杉木皮做瓦,用杉木板和棒棍做墙,这个新房子“又通风又透气”,因为山上起风的日子特别多,家里也就一年四季十分“凉快”,冬天烤炭火怎么也烤不暖和。在刮大风的日子里,整个房子被吹得哗啦啦的响,到处都在摇动,加上住在这儿的山又高,雷电打得又响又多,人和家里的狗不时还被雷打得跳,两个小女儿经常吓得汪汪大哭,妻子经常数落他:“张应保啊,张应保,我们跟着你是活受罪呢!山下好好的屋你不住,你让我们母女来这儿,真是活受罪呢!”

有一次,该乡林业站的郭发荣站长到山上看他们,住了一个晚上,正好碰到这一天下雨,他勉强在湿润的棉絮里对付了一夜,第二天,天刚亮,郭发荣就立即起了床,说“老张,昨天我是一夜都睡不着呢!屋里到处是漏下来的雨,房子在风中又摇得格格响,我老担心你的房屋会不会塌下来?想不到你们过得这么苦,过得这么艰难!”

借钱下肥:他把树苗看成宝

妻子来到山上后,一有空,就与张应保一起在160多亩的荒山坡上炼山整地。20年来,用坏的锄头、割草的刀、斗笠、蓑衣不下500件。当时没有钱,两口子没有请人来帮忙,都是自己干,两个小女儿还专门送到了外婆家读书、生活,让他们一心一意好在山上造林。

1987年春节,有着身孕的妻子与张应保一锄一锄的整好了160亩自留山。可要栽上树,钱又从哪里来呢?

他们把平时喂养鸡、鸭、猪卖掉了,张应保还常到附近的西晃山林场去扛树卖力气挣钱,可这又远远不够,于是他们又卖掉了山下的大木房子,用得来的几千块钱全投在了购树苗上。

俗话说:三分造林七分管。要想造林成功,幼林的管护最重要。1987年夏天,妻子快要生了,为不影响幼林管护,不让牛羊进入造林区,当然更重要的是家中没有钱,妻子硬挺着在山上生下了儿子。

小树苗成活后,为了让它们长得更快更好,夫妻俩四处向亲戚借钱,尤其是向妻子几个在外打工的哥哥、弟弟、妹妹借。10年来,已向亲戚借了12万元多元,用借来的钱买来了一袋袋的复合肥、尿素等,在春、夏两季给小树苗施2次肥,这可让山里村民“眼界大开”。从来还不见过有人在山上造林还要施肥,大家常笑话夫妻俩:“你们两个真稀奇,山上的树木还要施化肥,把树都侍弄得真像个宝!”

20年来,为了管护好幼林,他们都在山上过年,听到远处鞭炮阵阵、热闹非凡。他们一家人在山上却过得冷冷清清,3个孩子对外面热闹的世界十分羡慕了,每年刚过完年,却争着要到外面给亲戚去拜年——山上太寂寞了,一点也不好玩!

儿子去世:无钱医治是永远的痛

正当山上满眼皆绿,夫妻俩充满希望、干劲最足的时候,1999年,他们活蹦乱跳的儿子却得了白血病。

当年宝贝儿子出生在山上,山上条件太艰苦,对他照顾不好,造成他体质太差。当聪明可爱的儿子躺在怀化医院的时候,夫妻俩终目以泪洗脸,该借钱的地方都去了,由于缺钱,儿子的药时断时续,夫妻俩就在决定到四处乞讨要救儿子生命的时候,医生告诉他们:你孩子的病已是晚期了,无法医治了。妻子曾无数次泪流满面地痛责张应保:“当初要是你不上山造林,我们一家人不来到这个鬼地方,儿子也许就不会得这样的病。”

最后,儿子又回到了西晃山上的那个家,却是永远躺在了那片山林中……

儿子走了之后,夫妻俩成天恍恍惚惚,对山上的树木都无心去看一眼,无心再去发展一亩。

几个月后,在两个女儿和亲戚们的安慰下,夫妻俩又来到了青青的山上,看到茁壮成长的杉树林,精神又慢慢振作起来了:儿子不在了,可我们的山还在,多年的心血没白费……

“咬定”青山:牵手乡亲同筑致富路

2002年,走出了丧子之痛的阴影后,夫妻俩又把一腔心血全投在了山上,他们的“野心”也更大了;要去承包更多的荒山荒地,要造林达到1000亩以上。

可扩大造林要一大笔资金,又缺钱。这时他们自留山的杉树林已成材了,夫妇俩申请了采伐指标,每年有2万多元的收入,这远远不够用。40多岁的夫妻俩还平时要到附近的西晃山林场去扛扛木材、打工挣钱。这时两个女儿也到上海打工去了,每个月把工资都要寄回来用来造林。同时,妻子还“诱惑”和“威胁”自己的6个在外打工的亲戚:我们在山上刚刚才建起了“绿色银行”,你们不追加投资,我们以后又哪有钱来还给你们呢?你们怎么会有更大的回报呢?

有了资金还要有造林的荒山荒坡,夫妇俩就不分昼夜,到周边跑村串户给村民讲好话、做“工作”:按3:7的比例分成,一次付清租金等方式,与几十名村民签订800多亩的山地承包合同,逐步把周围的荒山荒地规划成了一个整体。如今,营造的杉木速生丰产林、花卉基地已达1000多亩。

10多年来,周边5个乡的村民看见他们夫妻俩有那么大的造林雄心壮志和他们那上百万元的木材价值,也都纷纷行动起来了,形成了开发荒山荒坡植树造林的热潮。200多人也成了造林大户。

这段时间,张应保夫妇俩正在忙碌地与50多个村民商量着修通进山公路的事,为的是要把把山里的资源早日开发出来,让周边2个村的村民共同走上脱贫致富路,夫妇俩可以去开发更多更多的荒山荒坡。张应保夫妇与村民贷了3万多元的款来修路,他们夫妇俩独自承担起了其中的2.2万元。

当听到轰隆隆的挖掘机开了进来,当看到崎岖的山坡变成了宽宽的马路,当听到200多名乡亲爽朗的欢呼声,夫妇俩的心儿醉了。(张芳 张杰 )

劳作归来的夫妇俩

山中简陋的家

简陋的家

张和他的山林

老张夫妇和他们简陋的房子

情定西晃山