守望大瑶山(图)

http://lyj.hunan.gov.cn/

时间:2006-04-25 00:00

信息来源:

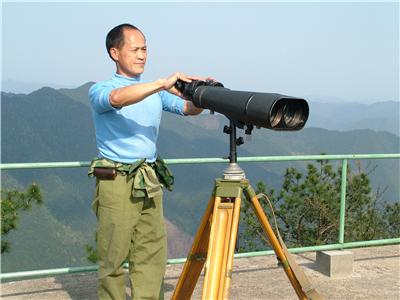

在瞭望台上用高倍望远镜观测火情是余锦柱的日常工作

编者按:在林业系统基层务林人中,无论是森林防火瞭望员还是天保工程转岗护林人,无论是乡村护林员还是森林公安民警,无论是林业科技工作者还是木材检查站检查员,他们中都不乏任劳任怨、爱岗敬业的优秀人物,在平凡的岗位上取得令人瞩目的成绩,成为展现当代务林人风采的典型代表。

劳动光荣,劳动者光荣,工作在基层的普通务林人光荣。"五一"国际劳动节临近,本报从今天起推出《务林人风采》专栏,集中宣传一批林业基层工作者的先进事迹,营造学习先进人物、争当"五个模范"的良好氛围。

余锦柱,湖南省江华瑶族自治县尖子岭瞭望台一名普通的瞭望员,全国劳动模范。28年来他独自坚守在海拔1400多米的大瑶山上,每年监测700多次各类森林火情,对火情性质预报准确率高达99.7%以上。

子承父业 坚守“夫妻瞭望台”

1978年,余锦柱的父亲,共和国第一代全国林业劳模余德明,因常年坚守在瞭望台上,被山里瘴气侵害了眼睛,不得不离开瞭望台。18岁的余锦柱,刚刚从县民族高中毕业,就默默地从父亲手中接过了瞭望台的钥匙,在瞭望台上一呆就是28个年头。望着余锦柱黝黑的面颊,记者问他对当初的决定后不后悔时,他回答:“劳模的儿子不接班谁来接?”

高山瞭望台的工作艰苦,生活条件差,环境恶劣。余锦柱开始工作时,瞭望台只有一间8个多平方米的简易平房。3个半截砖头撑起一个扒锅和一个鼎锅,一铺父亲睡过近30年的木床,一架陈旧的高倍望远镜,一叠发黄的记录纸,还有一担用来挑水上山的木桶,是余锦柱工作和生活用的全部家当。寂寞的高山世界,找个说话的人都没有。

1984年,余锦柱与赵运英结为连理。每年的防火戒严期,瞭望台要24小时值守,余锦柱往往一连半个月都不能下山,赵运英便每隔三两天将粮、油、盐、水等生活必需品送往瞭望台。后来,县林业局根据瞭望工作需要,将赵玉英招了工,从此,尖子岭瞭望台就被人们称为“夫妻瞭望台”。

历尽艰难 人称深山“不死鸟”

尖子岭山势陡峭,行走艰难。瞭望台上水贵如油,生活用水要下到两公里远的山沟里去挑,余锦柱为此常常“洗不起澡”,连一天到晚饮用水都要控制总量。

在瞭望台的简易平房中,有两样东西是余锦柱最珍惜的:对讲机和记录本。瞭望台地势高,雷鸣闪电经常光顾这里。一个雷雨交加的夜晚,余锦柱怕对讲机被雷击坏,就将对讲机抱在怀里睡觉。一道闪电过后,对讲机好好地躺在床上,余锦柱却被闪电打到了墙角。工作记录本浓缩了余锦柱28年的艰辛与执著。拿着这个小小的记录本,他会情不自禁地露出自豪的笑容:“每一次观测、每一次通话、每一次火警我都有记录,从来没有间断过。”

4次被雷击,6次因对讲机故障徒步十几公里报火警,10次被蛇咬,18个春节在瞭望台上度过,28年在大瑶山的守望,人们称余锦柱为深山“不死鸟”。

熟“读”山林 不言悔弃

搞好瞭望工作,没有过硬的本领不行。刚上瞭望台时,余锦柱望着重重叠叠的青山和林海,东南西北都分不清。为全面掌握管护区的情况,他攀登过70多座高山,翻越了3000多条峡谷,踏遍了瞭望台周围60多平方公里的林区。

熟悉了地形和地名,并不等于能够准确地报出山火的性质。为及时、准确报告森林火警火灾,以便组织扑救,减少火灾损失,余锦柱结合自己的观察实践和父亲的言传身教,逐步领会和熟练掌握了识别烟火性质的“二十四字诀”:观两面,察浓淡,分季节,析晴雨,测远近,观动静,别粗细,区缓急。运用这“二十四字诀”,28年来,他共观测火情15万余次,准确报告火警84次,实现了管护区内无森林火灾的佳绩,“二十四字诀”也被国家林业局防火办编入森林防火教材向全国推广。

当记者问起余锦柱以后的打算时,余锦柱开起了玩笑:“白天与青山做伴,晚上与星星为伍,这样的生活你不羡慕吗?”收起笑容,他说:“瞭望工作也是技术活,要有耐得住寂寞的品质和敬业精神,我会尽力站好自己最后一班岗,也会认真挑选培养自己的接班人。”

守望大瑶山(图)